遺品整理は、単なる「片付け」ではなく、家族の歴史や感情が詰まった大きな作業です。特に費用相場や労力に関する認識が家族内で食い違うと、思わぬトラブルや摩擦を引き起こすことも少なくありません。「遺品整理 いくら かかったのか?」という疑問は多くの方が経験する悩みであり、実際に知恵袋などでの相談も絶えません。

本記事では、実家整理に直面した際に発生しやすいゴミ処分の費用や、実際にかかる労働時間、さらに家売却や片付け手続きに関する問題までを深掘りします。遺品整理における家族分担の不均衡や「労力の価値評価」というテーマにも触れながら、実体験と共に現実的な解決のヒントをお届けします。

遺品整理はいくらかかった?知恵袋に学ぶ実家整理と労力の現実

記事のポイント

- 実際にかかった費用の把握と内訳の考え方

- ごみ処分・リサイクル・粗大ごみの費用はどこまで自己負担か

- 自分で片付けた場合と業者に依頼した場合の差

- 見落とされがちな「労力の対価」としての金銭評価

遺品整理はいくらかかった?知恵袋に学ぶ実家整理と労力の現実 【整理と清掃】岩手の窓口 - 遺品・生前整理・特殊清掃・空き家対策・総合ガイド

実際にかかった費用の把握と内訳の考え方

遺品整理において「実際にいくらかかったのか?」という問いは、作業を経験した人なら誰もが直面する現実的なテーマです。特に実家整理では、費用の大半が目に見えない形で発生します。具体的には、ごみ袋代、粗大ごみの処理費、自治体の有料処分券、家電リサイクル料、交通費、梱包資材などが挙げられます。これらは単体では数百円から数千円程度ですが、量が多ければトータルで数万円規模に膨らむこともあります。

内訳を正確に把握するには、領収書やメモを残す習慣が必要です。整理中は気が張っていて気づきにくいものですが、あとから家族間で費用の精算や労力の分配を話し合う場面では、明確な数値として記録しておくことがトラブル回避につながります。

ごみ処分・リサイクル・粗大ごみの費用はどこまで自己負担か

燃えるごみや燃えないごみは自治体のルールに従い、指定のごみ袋で出す必要があります。地域によって異なりますが、45リットル袋1枚あたり40円から80円ほどかかるのが一般的です。処分量が多ければ、袋代だけでも1万円を超えるケースもあります。

また、粗大ごみや家電(エアコン・テレビ・冷蔵庫など)のリサイクルには、別途費用が発生します。リサイクル料金に加えて、収集・運搬費が加算されるため、1点あたり2000円から5000円ほどが相場です。これらは基本的に「出した人の自己負担」とされるため、家族で費用分担する際は誰が何を出したかを記録しておくことが重要です。

自分で片付けた場合と業者に依頼した場合の差

自力で遺品整理を行えば、費用を抑えられる一方で時間と労力が大きくかかります。ゴミの分別、運搬、処理、掃除までを一人でこなすとなると、1日作業でも何週間、何ヶ月とかかることも珍しくありません。

一方、業者に依頼した場合は、作業の規模や家の広さによって異なりますが、1DKで5万円前後、3LDK以上だと20万〜50万円以上になることもあります。人件費・トラック費・処分費などが一括で含まれており、スピーディに終わるのがメリットですが、家族全体で費用負担の合意がないと、金銭的トラブルになる恐れがあります。

見落とされがちな「労力の対価」としての金銭評価

もっとも見落とされがちなのが、「労力の価値」です。たとえば、2ヶ月間、休日をすべて使って遺品整理にあたった場合、その時間は労働としての対価を含んでもよいのか、という点で家族間に温度差が生まれます。

実際、知恵袋などでも「費用は10万円以内だが、自分の労力はどう評価すべきか?」という相談が多く見られます。労働時間を時給換算する方法もありますが、気持ちの整理や感情労働も含まれるため、金額だけで判断できない面もあります。それでも、労働としての可視化は、後の「やった者損」感を和らげ、家族内での納得感を得るために有効です。

記録と共有、そして対話が、労力の正当な評価と家族間の関係維持の鍵になります。

遺品整理はいくらかかった?知恵袋から見る家族トラブルの構図

記事のポイント

- 協力しない兄弟姉妹との対話はどうするか

- 「やった者損」にならないための考え方

- 作業記録を残すことで見える公平性の根拠

- 家族会議で合意形成する際の注意点

遺品整理はいくらかかった?知恵袋から見る家族トラブルの構図 【整理と清掃】岩手の窓口 - 遺品・生前整理・特殊清掃・空き家対策・総合ガイド

協力しない兄弟姉妹との対話はどうするか

遺品整理の場面でしばしば問題になるのが、「まったく協力しない兄弟姉妹の存在」です。距離的な問題、仕事や家庭の事情、あるいは感情的な理由で参加を拒むケースも多く見られます。このような場合、まずは冷静に「現状と自分の負担」を伝えることが大切です。感情的な非難ではなく、「これだけの作業をしていて、費用と時間がかかっている」という事実ベースで話すことが、対話の糸口になります。

また、LINEやメールでは誤解が生まれやすいため、できれば電話や対面など、声のトーンが伝わる方法での話し合いを心がけましょう。関係がこじれている場合は、第三者(親戚や知人)を挟むのも一つの方法です。

「やった者損」にならないための考え方

実際に整理を進めている人が感じやすいのが、「自分だけが損をしている」という感覚です。物理的な作業だけでなく、感情的な負担も含めたトータルな労力が評価されず、最終的な財産分与にも反映されない場合、強い不公平感が生じます。

この「やった者損」を防ぐには、最初から「これはボランティアではない」という意識で臨むことが重要です。「自分ができる範囲でやるが、その価値は認めてほしい」というスタンスを明確にし、家族間での共通認識を築く努力が必要です。必要に応じて、労力分担を含む取り決めを文書化するのも効果的です。

作業記録を残すことで見える公平性の根拠

遺品整理は感情的な作業になりがちですが、そこに「記録」という客観的な材料を持ち込むことで、話し合いが冷静になります。何日・何時間作業したのか、何袋分を処分したのか、どんな費用がかかったのかをスマホのメモアプリや手帳などに記録しておきましょう。

写真で「ビフォー・アフター」を残すことも、後からの説明に非常に役立ちます。これにより、「自分ばかりが負担している」という主張に根拠が生まれ、後の精算や遺産分割の話し合いでも納得を得やすくなります。事実に基づいた可視化が、家族内でのトラブルを未然に防ぐ手段となります。

家族会議で合意形成する際の注意点

家族で遺品整理の方針や費用負担を話し合う際には、感情的にならないよう「ルール」と「目的」を明確にしておくことが重要です。たとえば、「遺品整理の目的は家の売却の準備である」「公平な分担を目指す」など、前提を共有することで話し合いがスムーズになります。

また、口頭での合意だけでなく、簡単なメモ書きでもよいので記録を残すことが大切です。特にお金や作業量が絡む場合には、「後で言った・言わない」のトラブルに発展しやすいため、書面化による合意が有効です。小さな約束を丁寧に記録し、信頼を築くプロセスが、円満な解決への近道となります。

遺品整理はいくらかかった?知恵袋と実例に見る労力の価値評価

記事のポイント

- 家族内の役割分担と報酬の考え方

- 時間と労働の見える化:労力時間をどう評価するか

- 法的な視点で見る「遺品整理の労働報酬」の扱い方

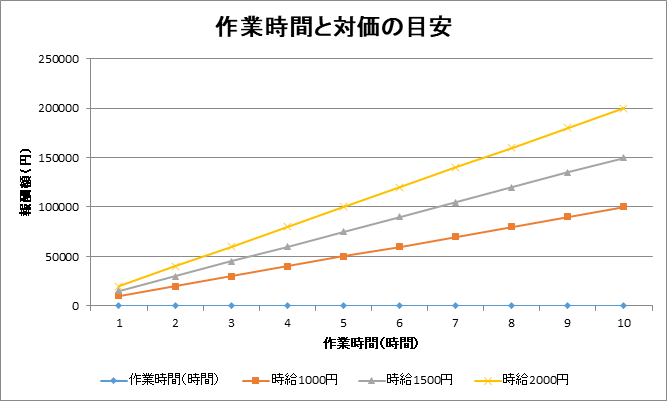

- グラフで見る:作業時間と対価の目安(グラフ挿入想定)

遺品整理はいくらかかった?知恵袋と実例に見る労力の価値評価 【整理と清掃】岩手の窓口 - 遺品・生前整理・特殊清掃・空き家対策・総合ガイド

家族内の役割分担と報酬の考え方

遺品整理は、多くの家庭で「誰がやるか」で揉めやすい作業です。実際に現場で片付ける人と、何もしないまま相続の場面だけに関わる人とでは、負担の度合いに大きな差があります。そのギャップが家族間の感情的な溝を広げる要因にもなりかねません。

家族内で公平性を保つためには、あらかじめ「作業に応じた報酬や感謝の形」を話し合っておくことが大切です。たとえば、片付け担当者が費やした時間や負担を金額で評価し、相続財産の中から補填するなどの工夫で、後のトラブルを防ぐことができます。

時間と労働の見える化:労力時間をどう評価するか

作業の価値を正当に評価するには、労力を「見える化」することが欠かせません。具体的には、作業時間を記録し、何をどのくらい処理したかを明確にすることが基本です。日付ごとの作業メモや写真の記録は、あとで家族に説明する際の根拠になります。

そのうえで、仮に時給1000円とした場合、40時間の作業であれば4万円分の労働と換算できます。このように、作業量と時間を金額ベースで可視化することで、感情論に流されずに、事実に基づく話し合いが可能になります。

法的な視点で見る「遺品整理の労働報酬」の扱い方

法的には、相続人の一人が遺品整理を行ったからといって、当然に「報酬」を請求できるわけではありません。ただし、家族間で合意があれば、遺産分割の際に「整理を担当した人へ相応の金銭を分配する」という形で対応することは可能です。

また、介護などで特別な寄与があった場合には、「特別寄与料」として認められる制度もありますが、遺品整理単体では対象外になることが多いのが現実です。そのため、報酬を前提に動くのであれば、あらかじめ話し合いと書面化をしておくのが最も現実的な手段といえます。

グラフで見る:作業時間と対価の目安(グラフ挿入想定)

視覚的に労力の価値を伝えるために、「作業時間と報酬額の関係」をグラフで示す方法があります。以下のような構成が有効です。

作業時間と対価の目安 グラフ

【想定グラフ内容】

- 横軸:作業時間(10時間単位)

- 縦軸:対価(円)

- ライン別表示:時給1000円/1500円/2000円の3パターン

これにより、たとえば「60時間作業をした場合、時給1500円なら9万円相当」というように、具体的な数値が示されます。これをもとに、他の家族との費用分担や相続の調整を行うことができ、主観ではなく客観的な根拠として機能します。

遺品整理はいくらかかった?知恵袋に学ぶ心の整理と文化の違い

記事のポイント

- 「片付け=感情整理」日本独自の価値観とは

- 外国人から見た遺品整理と日本文化のギャップ

- 遺品の扱いが引き起こす心理的負担とケア

- 宗教・信仰による遺品への接し方の違い

遺品整理はいくらかかった?知恵袋に学ぶ心の整理と文化の違い 【整理と清掃】岩手の窓口 - 遺品・生前整理・特殊清掃・空き家対策・総合ガイド

「片付け=感情整理」日本独自の価値観とは

日本では、遺品整理は単なる「不要物の処分」ではなく、亡くなった人への敬意や感謝、そして別れの儀式として捉えられる傾向があります。衣類や日用品、家具一つひとつに思い出や故人の気配が宿っていると考えるため、物に向き合うこと自体が「感情の整理」であり、「心の供養」でもあります。

このような感覚は、極めて日本的なものであり、単純な合理性や効率性とは異なる側面を持っています。たとえ不要であっても、すぐに捨てることに抵抗を感じる人が多く、「捨てる=裏切る」という心理的負担を抱えることも少なくありません。

外国人から見た遺品整理と日本文化のギャップ

海外では、遺品整理はより実務的・合理的に行われるケースが多く見られます。アメリカやヨーロッパの一部では、亡くなった直後に業者を呼び、短期間で処分・売却・寄付などを済ませるのが一般的な方法です。物に対して強い感情を込めることは少なく、必要なものと不要なものを明確に分け、実用性を重視します。

そのため、日本に住む外国人が日本の遺品整理文化に触れると、「なぜこんなにも慎重に進めるのか」「なぜ物にここまで想いを込めるのか」といった驚きを感じることがあります。この文化的ギャップは、良い意味でも悪い意味でも、遺族の心のあり方を考えさせるきっかけになるでしょう。

遺品の扱いが引き起こす心理的負担とケア

遺品整理は、肉体的な疲労以上に、精神的なダメージを伴う作業です。写真や衣類、手紙、食器など、かつての生活を象徴する品々に触れることで、喪失感が再び蘇ってくることがあります。中には、「触れるのもつらい」「手放すことが罪悪感につながる」といった心の葛藤に苦しむ人も少なくありません。

このような状況では、無理に作業を急がず、自分のペースで進めることが大切です。また、近年では遺品整理に特化したカウンセリングサービスや心のケアを行う団体も登場しており、必要に応じて第三者の力を借りる選択肢も有効です。

宗教・信仰による遺品への接し方の違い

宗教的な価値観も、遺品への向き合い方に大きな影響を与えます。日本では仏教的な考えに基づき、遺品には故人の「魂」が宿っているとされ、処分には供養やお焚き上げが必要と考える人も多くいます。特に位牌や仏壇、遺影などは、粗末に扱うことを避ける風習があります。

一方、キリスト教圏では、死後は魂が天に昇るという考えが主流のため、遺品そのものへの執着は比較的少ない傾向があります。また、イスラム教やヒンドゥー教などでは、遺体の処理や遺品の取り扱いに独自の宗教的儀礼が存在し、文化によって大きく異なります。

こうした宗教的背景を理解し、故人や家族が信じていた価値観に沿った整理方法を尊重することが、遺品整理における本当の意味での「心のケア」となるのです。

Q&A:遺品整理の費用や労力に関するよくある質問

遺品整理の費用や労力に関するよくある質問 【整理と清掃】岩手の窓口 - 遺品・生前整理・特殊清掃・空き家対策・総合ガイド

自分で整理した場合の報酬は請求できる?

法律上、遺品整理を自発的に行った相続人が「報酬」を当然に請求できる制度は明確にはありません。ただし、家族間での話し合いや合意があれば、労働の対価として報酬を受け取ることは可能です。

遺産分割協議書の中で「整理を担当した者に〇円を支払う」といった形で明記すれば、トラブルを避けつつ適切な補償ができます。感情的な衝突を避けるためにも、作業前または作業中に話し合いの場を持つことが理想的です。

家族間で合意が取れない場合の相談先は?

家族間で意見が割れた場合は、まずは家庭裁判所での調停を検討することができます。その前段階として、司法書士や弁護士への相談も有効です。中立的な立場から法的アドバイスを受けることで、感情に偏らない冷静な判断がしやすくなります。

また、遺産分割の協議が整わない場合には「遺産分割調停」や「審判」という法的手続きを利用することが可能です。費用はかかりますが、長期的な関係性や心身への負担を考慮すると、専門家の力を借りることは精神的にも安心材料になります。

業者に頼まずに整理するのは無謀?

決して無謀ではありませんが、時間・体力・精神的余裕の3つが必要になります。作業が数日で終わる規模であれば問題ありませんが、大量の遺品や大型家具、リサイクル家電が含まれる場合、自力での対応は難しくなることもあります。

また、遺品の中に重要書類や現金、相続に関係するものが紛れていることもあり、慎重な作業が求められます。一部を自分で進め、時間や負担が大きくなった時点で専門業者に引き継ぐ「ハイブリッド型」の進め方も選択肢の一つです。

遺品整理後の家の売却はどう進める?

家の売却は、遺品整理が完了してからが本番です。まず、不動産の名義が相続人名義に変更されていること(相続登記)が必要です。その後、不動産会社に査定を依頼し、売却活動を始めるのが一般的な流れになります。

なお、遺品整理が不十分な状態では、内見時の印象が悪くなり、売却価格にも影響が出ます。可能であれば、清掃やリフォームの簡易対応も視野に入れて、家を「売れる状態」に整えることが重要です。必要に応じて、空き家対策や相続税申告も含めて、専門家に一括相談できる窓口の利用も検討するとスムーズです。

まとめ:遺品整理の費用相場と労力の現実 実家整理で見えた家族の負担とトラブル

まとめ:遺品整理の費用相場と労力の現実 実家整理で見えた家族の負担とトラブル 【整理と清掃】岩手の窓口 - 遺品・生前整理・特殊清掃・空き家対策・総合ガイド

遺品整理は、単なる片付けではなく、費用・労力・感情が複雑に絡み合う重い作業です。

実際に「いくらかかったか」だけでなく、作業にかかる時間や精神的な負担も大きく、特に実家整理では、家族間の認識のズレや協力体制の差からトラブルが起きやすくなります。

そのためには、

- 作業の内容や時間を「見える化」して、労力を正当に評価すること

- 作業開始前に家族間で役割や報酬について合意を取ること

- 必要に応じて外部の専門家の力を借りること

が非常に重要です。

一人で抱え込まず、記録を残しながら冷静に整理を進めることが、心の整理にもつながり、家族関係を崩さないための最良の方法です。